1級電気工事施工管理技士とは?試験内容・難易度・メリットをわかりやすく解説

まいど、きょんたです!

「1級電気工事施工管理技士って、どんな資格なん?」「取ったら何ができるようになるん?」そんな疑問を持ってる人、多いんちゃうかな。

この記事では、初めて聞く人にも分かりやすいように、「どんな資格で、どんな仕事ができるのか?」をまとめてみたで。

試験内容や難易度、取ったあとのメリットも紹介してるから、気軽に読んでってな。

作業じゃなくて『管理』のプロになれる資格

建設現場の『まとめ役』になる国家資格

電気工事施工管理技士は、電気工事の現場を管理・監督するための国家資格。

電気工事士が『作業のプロ』やとしたら、施工管理技士は『現場をまとめるマネージャー』って感じやで。

つまり、現場がスムーズに進むように、

- 安全管理:事故が起きないように現場を巡回してチェック

- 品質管理:図面通り・仕様通りに仕上がっているか確認

- 工程管理:予定通りに工事が進むように職人さんや他業種と調整

- 原価管理:材料費・人件費が予算内に収まるように段取りする

といった全体の指揮をとる立場になるで。

1級と2級の違いは?

1級は『規模の大きな工事』に対応できる

施工管理技士には『1級』と『2級』があるけど、大きな違いは担当できる工事の規模やで。

下の表を見たら、違いが分かりやすいと思うわ。

| 等級 | 担当できる工事 | 配置できる役職 |

|---|---|---|

| 2級 | 中小規模の電気工事 | 主任技術者 |

| 1級 | 大規模な公共工事・高圧電気工事など | 主任技術者・監理技術者 |

特に1級は、国や自治体が発注する公共工事・高圧受電設備・大型施設の工事など、『資格がないと担当できない仕事』に対応できるで。

試験の概要と対策

受検には実務経験が必要

1級電気工事施工管理技士を受検するには、一定の実務経験年数が必要やで。

その目安を下の表にまとめたから、参考にしてな。

受検資格の例

| 学歴・資格区分 | 指定学科卒業後 | 指定学科以外卒業後 |

|---|---|---|

| 大学・専門学校(高度専門士) | 3年以上 | 4年6ヶ月以上 |

| 短大・高専・専門学校(専門士) | 5年以上 | 7年6ヶ月以上 |

| 高校・中等教育学校・専門学校専門課程 | 10年以上 | 11年6ヶ月以上 |

| その他(最終学歴問わず) | 15年以上 | 15年以上 |

| 第一種電気工事士免状所持者 | 実務経験年数は問わず | – |

| 電気主任技術者免状所持者 | 通算6年以上 | – |

試験は2ステップ

- 第一次検定(学科)

- 第二次検定(実地)

第一次検定の出題範囲は広く浅く

1級電気工事施工管理技士:一次検定の試験範囲

| 分野 | 主な内容例 |

|---|---|

| 電気工学 | 電気理論、電気機器、電力系統、電気応用、電気設備など |

| 関連分野 | 機械設備、土木、建築など |

| 設計・契約関係 | 設計図書、契約内容 |

| 施工管理法 | 施工計画、工程管理、品質管理、安全管理 |

| 法規 | 建設業法、電気事業法、建築基準法、消防法、労働安全衛生法など |

第一次検定は広く浅く基礎を問う内容が中心。過去問で頻出分野を重点的に押さえるのが効率的でいいで。

注意点やねんけど、法規は頻繁に改正があるから最新情報はチェック必須やで。

試験は午前と午後に分かれてて、1日で一気に行われるから、集中力と体力の配分が大事やな。

- 午前の部:2時間30分

- 午後の部:2時間

- 合計:4時間30分(1日で実施)

第一次検定出題数と必要解答数

| 試験区分 | 出題数 | 解答数 | 主な内容 | 解答形式 |

|---|---|---|---|---|

| 午前の部 | 54問 | 31問 | 電気工学・電気設備・関連分野・設計契約 | 四肢択一式 |

| 午後の部 | 35問 | 29問 | 施工管理法(応用能力含む)・工事施工・法規 | 四肢択一式・五肢択一式 |

| 合計 | 89問 | 60問 |

試験範囲が広くて大変やけど、自分の得意な分野を選んで解答できるから、そこをしっかり狙って点を取るのがコツやで。

第二次検定は実体験を素直に記入

主に「施工管理法」に関する記述式問題

- 施工計画

- 工程管理

- 品質管理

- 安全管理

- 現場でのトラブル対応や実務経験に基づく応用力

第二次検定では、施工計画・工程管理・品質管理・安全管理などに関する記述式の問題が出題されるで。

現場でのトラブル対応や実務経験に基づく応用力が問われる。

この検定では、自分の実体験がめちゃくちゃ重要。

基本的には「自分が体験したこと」を素直に書いていけばええんやけど、検定である以上は合否判定される。

例えば、

- どういった作業において

- どんな問題点があって

- どんな安全管理をして

- どんな対策をとったのか

これを簡潔かつ論理的に書けないと、合格は難しい。

書き慣れることが一番の対策やけど、「そもそも書き方がわからんねん…」って人も多いと思う。

これについては、講習や通信講座で添削や記入例を教えてくれるところが多い。

独学でもいけるかもしれへんけど、「その年に絶対受かりたい!」って人は、講習や通信講座を受けるのが確実やで。

僕は実際に通信講座で添削してもらったんやけど、めちゃくちゃよかったで。

ほとんどの講座で2〜3回は添削してもらえるから、しっかり対策できるで。

1.「ここはこういう書き方がいいでしょう」

2.「ここの対策はもっと詳しく書こう」

こんな感じで添削してくれるから、そこを修正していくだけやで。

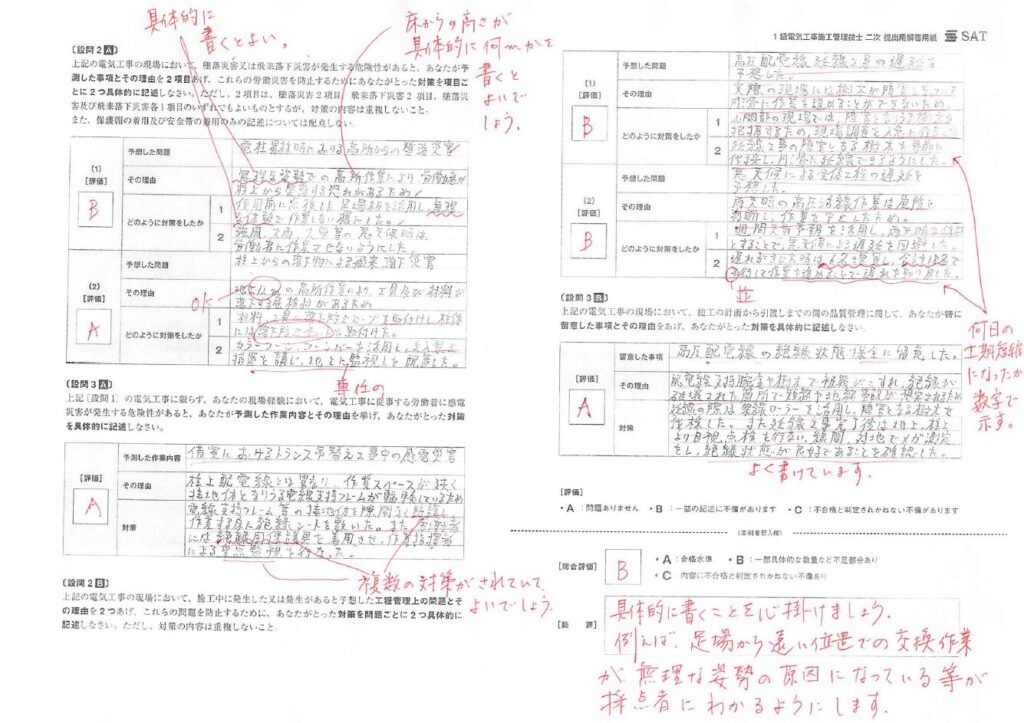

1回目の記述摸試↓

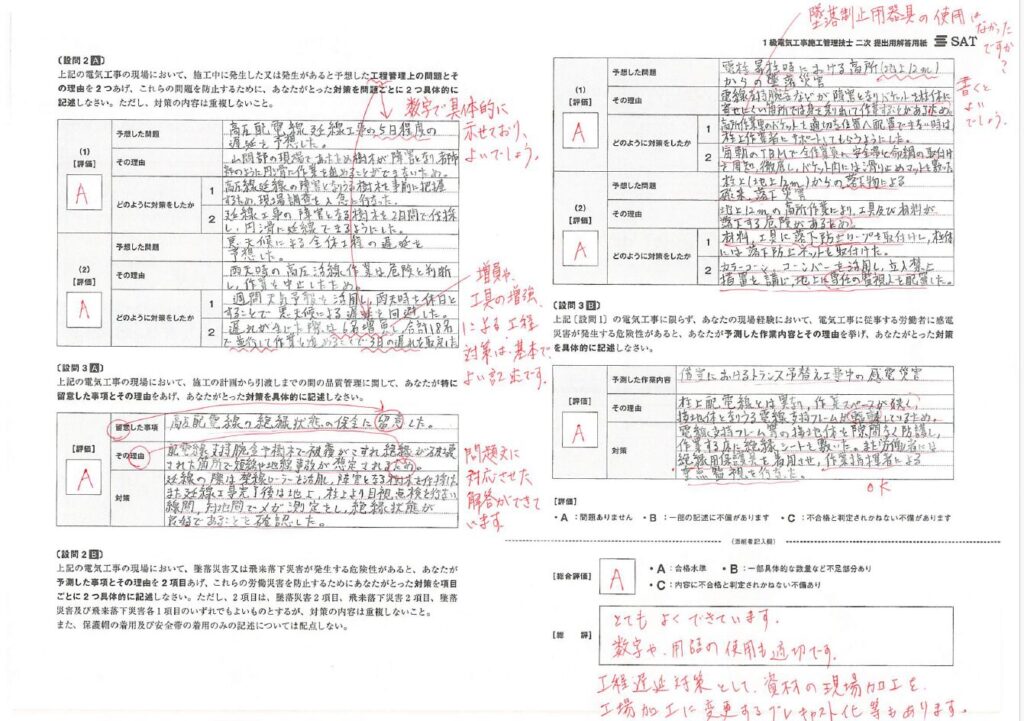

2回目の記述摸試↓

こんな感じで、合格できるように、めっちゃ丁寧にアドバイスしてくれるで。

記述内容はA・B・C・Dで合格圏内かどうか判定してくれて、めちゃ分かりやすかった。

ほんま、『進研ゼミの赤ペン先生』みたいやな。笑

- 180分

実際に受講した通信講座のリンクを載せとくから、「どの講座がええんかな?」って悩んでる人は、ぜひ参考にしてみてな。

第二次検定の出題数と必要解答数

| 二次検定 | 5問または6問(年度により異なる) | 全問必須 | 施工管理法(施工経験記述・管理手法・用語説明など) | 記述式・択一式 |

第二次検定では、『どういった工事で、どんな対策をとったのか』など、自分の経験をもとに記述する問題が中心になるで。

ただし、問題文の文脈を正しく読み取って、自分の記述内容とちゃんとつながるように書くことが大事やで。

せっかく丁寧に書けてても、つながりのない対策を書いてしまうと、減点されることもあるから注意せなあかんで。

合格率はそれぞれ、

- 学科:約35~55%

- 実地:約45~60%

第二次検定は、実務経験の記述や応用問題が出題されるから、しっかり対策が必要やな。

どんな仕事ができるようになる?

現場の責任者・管理職・技術者として活躍できる

この資格を取ることで、

- 主任技術者として現場に配置される

- 監理技術者として大型工事を任される

- 建設業許可の専任技術者として会社の技術面を支える

- 高額工事や公共工事の担当技術者になれる

こんなふうに、技術者としてのポジションが一気に広がる。

まさに『信頼と責任を背負うプロの証明』ってわけやな。

資格を取るメリット

- 大規模現場で主任技術者・監理技術者になれる

- キャリアアップに直結、施工管理職として評価されやすくなる

- 年収アップや転職でも有利、ゼネコン・サブコン問わず重宝される

単なる肩書きやなくて、『仕事の幅が広がる・収入が変わる』といった現実的な効果があるから、メリットはめちゃくちゃ大きいな。

まとめ:現場でステップアップしたい人にピッタリ!

『1級電気工事施工管理技士』は、作業者から『現場の司令塔』へステップアップしたい人にとって、最高の資格。

電気工事業界で長く働くなら、この資格があるかどうかで将来の選択肢がガラッと変わるで。

「取ろうかな……」って迷ってる人は、まず一次試験の問題集を手に取ってみてや。

その一歩が、未来を変えるかもしれへんで。

僕がどうやって合格したかは、また別の記事で詳しく書いていくから、そっちもあわせて読んでいってくれたらうれしいで。

ほな、また!